|

|

|||||||||||||||||||

|

|

삶의 질을 논하는 것이 사치가 되어버린 한국

대한민국의 각종 통계자료를 보면 한숨이 절로 난다. 온갖 부정적인 내용의 통계자료에서 어김없이 선두에 서 있기 때문이다. 이번 OECD의 통계연보도 역시 다르지 않다. 이런 자료들은, 아니, 사실들은 요즘 같은 사회에서 더 힘을 빠지게 만드는 것 같다.

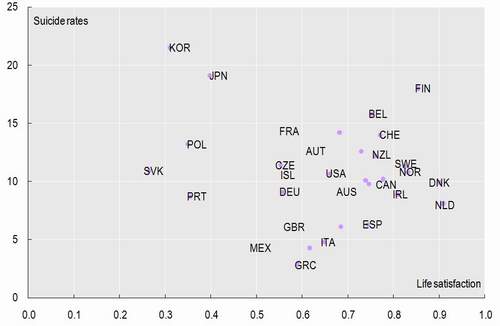

OECD가 27일 발표 2010 통계연보에 따르면 우리나라의 노동시간은 2008년 기준으로 2256시간으로 OECD 평균 1764시간보다 492시간이나 더 많았다. 자살률은 인구 10만명당 21.5명으로 평균 11.7명의 거의 두 배나 됐다. 여성 자살률은 13.2명으로 1위, 남성 자살률은 32.0명으로 헝가리에 이어 2위였다. 정부 재정지출 가운데 사회적 공공지출이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 6.9%, 역시 최하위를 기록했다. OECD 평균은 20.6%다. 보건 관련 공공지출은 GDP 대비 3.5%로 OECD 평균 6.4%의 절반 수준에 그쳤다. 이러한 통계자료를 보았을 때, 드는 생각은 성공한 기업인들이나, 사회적, 경제적 계층이동을 한 사람들이 말하는, 꿈꾸고 노력하면 이루어지고, 행복해진다는 말은 더 이상 통용되기 어렵다는 것이다. 물론 이러한 현실도 그렇지만, 더욱 화가 나는 것은 이러한 현실을 외면하고 숨기려드는 언론과 기득권층이다. 일명 조중동이라 불리는 대한민국의 대표 언론사라는 기관들은 이런 통계자료가 나와도 이런 현실에 대해서 고민하지 않는다. 또, 왜 이런 결과가 나오게 되었는지, 원인이 무엇인지 전혀 알려고, 또는 알리려고 하지 않는다. 이렇게까지 숨기는 데 대한민국 국민들이 모르는 것은 당연한 일이다. 통계자료에도 나와 있듯, 먹고 살기 위해, 아이들의 학자금을 벌기위해 하루 반나절 이상을 노동현장에서 보내는 사람들이 대부분이다. 이러한 현실은 사람들이 자신은 끊임없이 일하고 열심히 노력하는데도 왜 현실은 나아지지 않는 것인지 고민하고 방법을 찾을 틈을 주지 않는다. 오히려 이런 고민을 하는 사람들에 대해 많은 사람들은, 심지어는 고민하는 주체 스스로조차 복에 겨운 ‘이상주의자’ 로 치부해 버리면서 비난한다. 하지만 조금 더 잘 살고, 여유롭게 사는 것이 뭐가 그렇게 큰 이상일까? 많은 이들은, 특히 어른들은 과거의 참담했던 전쟁이나 배고팠던 시절을 언급하며 요즘같은 세상 살만하다고 말한다. 하지만 이것이 과연 진정으로 살만한 세상일까. 한국사회에서는 이미 사람이 기계가 되어버렸다. 어떤 형태의 노동이든, 끊임없이 일하고 또 일한다. 특히 가장들은 낮은 기본수당 때문에, 잔업에 야근까지 하며 일에 시달린다. 분명 일이라 하는 것은, 경제적인 풍요와 삶의 질을 높이고, 작지만 개인의 만족을 높이기 위해 하는 것인데, 어떻게 된 일인지 일을 즐기기는커녕 일에 쫓겨서 살아간다. 그럼 이렇게까지 일을 많이 하는데 풍요로운가 하면 그것도 아니다. 삶의 가치가 어떻게 흘러가는 것인지 정말 안타깝다. 많은 자료에도 나와 있지만, 실제 한국 노동자의 임금 특히 기본수당은 매우 낮다. 인간에게는 누릴 수 있는 여러 가지 많은 삶의 영역들이 있다. 하지만 현실은 그러한 여유를 원하기에는 너무 사치스러워 보인다. 분명 인간에게는 가장 기본적인 의식주 이외의 생활도 필요한 법인데 쉴 틈을 주지 않는다. 물론 굳이 이러한 여유생활, 여가를 예로 들지 않더라도, 한국의 또 다른 고질병, 사교육문제로 접근하면 설명은 훨씬 쉬워진다. 대학진학률이 80%를 넘어가는 우리사회에서 교육에서조차도 경쟁은 필수 불가결한 존재가 되어버렸다. 이러한 상황에 동참하는 사람들이 대부분이고, 필요이상으로 높은 학자금, 사교육비를 개인 부담해야 하는 한국의 교육시스템에서 많은 가장들은 잔업과 야근에 시달린다. 하지만 이 정도도 정규직이니까 가능한 것이다. 비정규직의 경우는 더 참담한데, 정규직에 비하면 임금이 턱없이 적어 교육비를 부모가 부담한다는 것이 거의 불가능한 것이나 다름없게 된다. 여러모로 참 서글픈 현실이다. 이렇게 노동조건이 열악한데, 자살률이 높은 것은 당연한 것이고, 그 중에서도 상대적으로 훨씬 약자의 입장에 있는 여성들의 자살률이 더 높은 것은 더 당연한 일이다. 그렇다고 해서 사회복지가 잘 되어있는 것도 아니다. 많은 뉴스기사에서도 말하듯, 사회안전망이 너무 불안정해, 현실에서 낙오한 사람들은 갈 곳이 없다. 이런 통계자료를 보면서 느꼈던 것은, 이런 사회문제들이 모두 하나로 긴밀히 연결되어있다는 점이었다. 또, 삶의 가치라는 것이 ‘돈’으로 통용되어 다른 것 없이 먹고살기 급급한 사람이 많다는 사실이 너무 안타까웠다. 가치가 제대로 형성되어, ‘더불어 사는 삶’ 이 통용되었더라면, 이렇게까지 한국사회가 삭막하고 고달픈 사회가 되었을까. 평화롭고 살기 좋은 세상을 꿈꾸는 것이 사치스러운 현실이 너무나 안타깝다. |